1月21日、玉川大学学術研究所「先端知能・ロボット研究センター(AIBot研究センター)のキックオフ・シンポジウムとして「脳と芸術とAIの共存に向けて」が二部構成で開催された。

第一部は「演奏と映像のコラボは脳や感性にどう影響する? 「脳と芸術とAIの共存に向けて」玉川大学AIBot研究センターが新たな試み」で紹介したように、演奏に映像を付加することで聴衆の感じ方はどのように変わってくるのかという試みが、コンサート形式で行われ、聴衆参加型のアンケートが実施された。

第二部は「超快適空間の実現に向けて、AIと音楽と映像はいかなる役割を果たすのか?」と題して、理研(独立行政法人理化学研究所脳科学総合研究センター)の特別顧問である甘利俊一氏、玉川大学脳科学研究所の名誉教授である塚田稔氏、玉川大学学術研究所AIBot 研究センター主任の岡田浩之氏らによる講演とパネルディスカッションが行われた。

脳とAI 「心を持ったロボットや人工知能を作ることができるのか」

甘利氏は「脳とAI」というテーマで講演を行った。

「生命とは自己を複製し、次世代に伝える物質」として、次世代に生命を受け継いでいく(生き残っていく)上で、物理法則だけでなく「情報」が非常に重要な役割を果たすようになった。情報を処理するために脳を持ち、生命は更に進化を遂げていく。こうした進化を経て人類が登場し、心と意識を持ち、文明を築き上げてきた。数理脳科学は人間の脳の基本原理を探求するものだ、と言う。

特に興味深かったのは「心を持ったロボットや人工知能を作ることができるのか」に触れた内容だ。甘利氏は「例えば、心を持ったロボットとは”ロボットが人間の心の働きをきちんと理解すること”が重要で、”ロボットが心を持っているように人間が感じること”であり、ロボット自身が”喜怒哀楽を持ったり、喜怒哀楽を感じる”必要は全くない」と語った。

これは今回のシンポジウムの「脳と芸術とAI」にも密接に関係する。

「人工知能が芸術を創れるか、と問われれば創れるだろう。良い絵を描くこともできるだろう。しかし、我々が芸術に感動するのは、完成した作品そのものだけでなく、創った人間の心を感じるからだ」とし、「科学、芸術、社会においても人工知能はこれから人間の生産性を拡大したり、良いものをつくれるようになるだろうけれども、人間もそれに応じて更に自由に生きて、感じ、考え、自分の可能性を伸ばす仕事を作り出していくことが大切だ」と語った。

脳と芸術脳 「北斎の波とフラクタル」

玉川大学に脳科学研究施設を開設し、ダイナミックな脳機能と情報表現の重要性を国内外に向けて発信してきた塚田稔氏は、「脳と芸術脳」というテーマで講演を行った。

冒頭で、肖像画、風景画、静物画など、絵画の種類によって脳の反応する部分が異なること、その活動する部位等がわかってきたことに触れた。その後で講演の焦点は葛飾北斎の描いた「波」(神奈川沖浪裏)と「フラクタル」の関連へと進んだ。

「フラクタル」とはフランスの数学者ブノワ・マンデルブロ氏が提唱した幾何学的概念で「自己相似形系列」や「自己相似的」と訳される。自然界には全体の形状と詳細部分がほぼ同じ形状で構成されているものが多いと言われる。高速シャッターのカメラがない当時、北斎はこの「波」の形状をどうやって理解したのか。波の形状はこのフラクタルの法則で描かれていたのではないか、と解説した。

脳のメカニズムや視覚情報の流れもこれに関連していて「畳み込み」が巧妙に行われると言う。その上で人工知能(多層構造;ディープラーニング)と脳を対比し、「脳の記憶はキャンバスに描かれたように美しい」「更に脳には人が歩み、経験してきた記憶が畳み込まれている」としたことがとても印象に残った。

パネルディスカッション

パネルディスカッションは「超快適空間の実現に向けて、AIと音楽と映像はいかなる役割を果たすのか?」。甘利氏、塚田氏、岡田氏に加えて、ファシリテーターとしてキヤノン株式会社(大阪府立大学/東京理科大学)から金田北洋氏が登壇して行われた。

第一部/第二部を通してのテーマである「芸術」において、「演奏を聴くこと」と「映像を観ること」のように、複合的な刺激は脳にどのような影響をもたらすのだろうか。金田氏が切り出した。

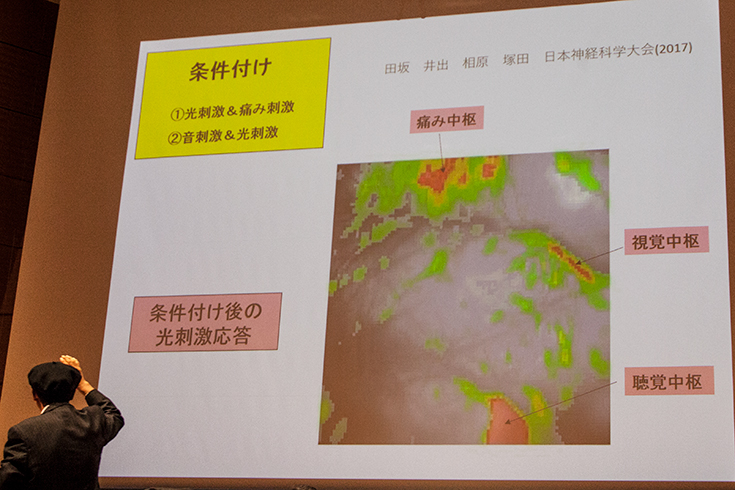

塚田稔氏はこれに対してある実験結果を紹介した。「光」「痛み」「音」等、それぞれ別々の刺激の条件付けを行った後で、光刺激を与えた場合、光刺激に反応するはずの中枢部分だけでなく、痛み、視覚、聴覚などの中枢すべてが連動して反応する実験結果になったと言う。

また、画家や作家が作品を作るときに音楽を聴いたり、作曲家が絵画や風景写真を見て、ひらめきを得ることがあるように、脳は様々な部位が刺激を及ぼし合って、創作を行っていることを確認し合った。

次に、「創作するのに使う脳の部位と、感動する脳の部位は違うのか」という問いが金田氏より出された。

岡田氏は「先ほどの塚田先生の実験結果にあったように、創作と感動は脳の部位では別の場所だけれども、どちらも関連しているループ関係にあると思う」と説明した。

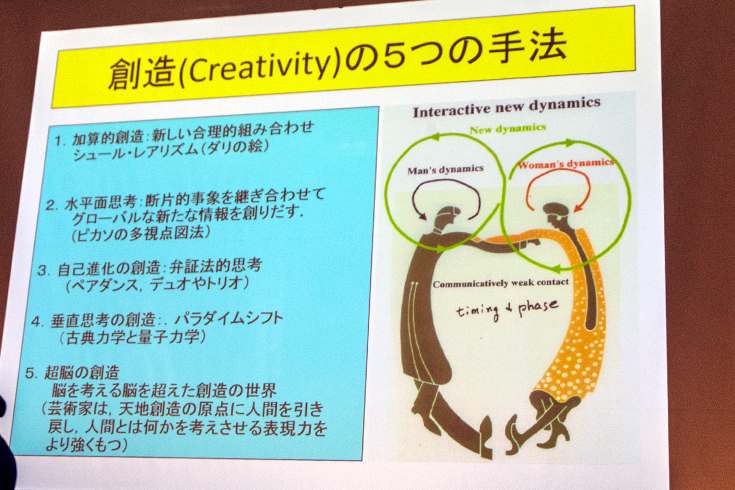

塚田氏はこれについてはペアダンスに関する実験結果を紹介し、これが大変興味深いものだった。

「ペアダンスはご存じの通り二人が組んでリズムに合わせてダンスをするわけですが、私達が素人的に考えると、上手に踊るためには二人がいかに同期をとって息を合わせるかが重要だと思ってしまいがちなんですが、本当はそうじゃない。二人によって新しい美を創出することが重要なんです。例えば、男性の筋肉の動きを受けて、女性が新しい動きを生み出すことができる。すなわち、既存のものが合わさることで、新しいダイナミクスが生み出される・・、それが私のような素人でも、ペアダンスを実際にやってみて体現できたとき、すごい感動を覚えたんです」

演奏と映像はそれぞれの刺激の足し算ではなく、演奏と映像が相互に影響し、コラボレーションによって新しい刺激や感動が生まれるのかもしれない。「シンクロナイズ」と「コラボレーション」は異なる。

甘利氏は、演奏と映像のコラボレーションは、聴衆の記憶や思い出によっても受けとめ方は変わると思うと解説した。第一部の演奏では、京都嵐山の竹林の映像と演奏は素晴らしいと感じた。それには今までの経験や記憶も影響しただろう。一方で映像は演奏の邪魔だなぁと感じる場面もあった。映像があった方がいいと感じる場面と、映像はない方がいいと感じる場面があって、それは聴衆によっても異なる、だから演奏と映像のコラボレーションの効果をはかるのは難しいと感じた、とした。

塚田氏も甘利氏の「映像がない方がいい、と感じる場面もある」という意見に同調した。脳は演奏によって自分自身でイメージを創り出すことができる。目をつぶって演奏を聴いていても、脳はイマジネーションによって映像を創りだしている。イマジネーションの映像に対して、実際の映像が能動的にどんどんと与えられると、脳が反発するケースもあるのではないか、という考えだ。

また、「演奏と映像の完璧な同期ができれば新しい芸術表現が生まれるのではないか」という意見もある一方で、人それぞれの記憶も影響するとなると、聴衆みんなが刺激を感じるタイミングが異なるため、完璧な同期は推し量れないのではないか、という課題が上がった。

それに対して、細かく言えば人それぞれ記憶や感じ方は異なるとは思うが、MRIなどを使ってどんなタイミングで刺激を感じるかを実験し、統計をとって集計していけば、最適なタイミングや構成というのは、やがて導き出すことができるようになるかもしれない、という意見も出た。

「シンクロナイズとコラボレーションの違いは、脳科学的にはどう捉えられているのか?」など、会場からの質問も寄せられ、とても有意義なシンポジウムだった。

AIBot研究センターにおける、先端知能とロボットに関する今後の活動や研究が楽しみだ。

ABOUT THE AUTHOR /

神崎 洋治神崎洋治(こうざきようじ) TRISEC International,Inc.代表 「Pepperの衝撃! パーソナルロボットが変える社会とビジネス」(日経BP社)や「人工知能がよ~くわかる本」(秀和システム)の著者。 デジタルカメラ、ロボット、AI、インターネット、セキュリティなどに詳しいテクニカルライター兼コンサルタント。教員免許所有。PC周辺機器メーカーで商品企画、広告、販促、イベント等の責任者を担当。インターネット黎明期に独立してシリコンバレーに渡米。アスキー特派員として海外のベンチャー企業や新製品、各種イベントを取材。日経パソコンや日経ベストPC、月刊アスキー等で連載を執筆したほか、新聞等にも数多く寄稿。IT関連の著書多数(アマゾンの著者ページ)。