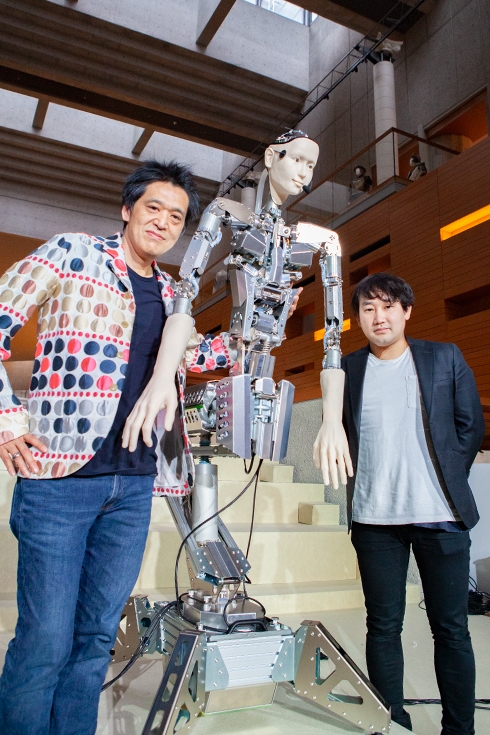

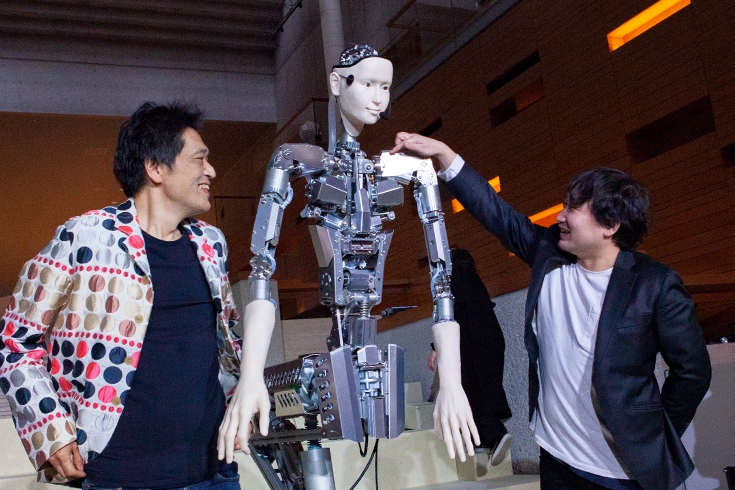

2019年2月28日、新国立劇場の大階段において、新しくなったアンドロイド「オルタ3」が公開され、オーケストラをオルタ3が指揮するアンドロイドオペラ「Scary Beauty」が演奏された。

オルタ3の開発に特に深く関わったのが、東京大学の池上高志氏と大阪大学の小川浩平氏だ。

ロボスタでは、オルタ3開発のキーマンとも言えるふたりに単独インタビューを行い、人工生命とアンドロイド研究、アンドロイドオペラのその先にある深層に迫った。

池上高志教授は「ALife」研究の第一人者

池上高志教授は、身体性の知覚や進化ロボットの研究をはじめ、「ALife(人工生命)」(エーライフ)研究の第一人者としても知られている。ALifeとは「Beyond AI(Artificial intelligence)」を目指し、生命を人工的につくりだそうという研究のこと。池上氏は、2018年7月に日本で開催された人工生命国際会議「ALIFE 2018」(日本科学未来館)の委員長もつとめ、そのプレカンファレンスで一般公開されたのが前作アンドロイド・オペラ、オルタ2による「Scary Beauty」の日本初公演だった。

果たして「人工生命」とはなにか?

それは私達の社会や、ロボットとの共生にどのように関わってくるのか。

まずは池上高志教授に話を聞いた。

人工生命とは何か?

編集部

まず、人工生命とはなんでしょうか?

池上氏

いま世の中で注目されているのは「AI」は、人がやっていることを自動化するために開発・運用されていくものですが、「人工生命」である「Alife」は、自動的ではなく自律的なアルゴリズムの研究です。言わば、飛行機ではなく鳥。人は鳥を見て、飛行機を作ったと言われていますが、鳥から飛行機を差し引いたもの(生命性や自律性)が「Alife」です。

編集部

今回は、オルタ3が指揮者になることによって人工生命を「表現」した、ということでしょうか。

池上氏

オルタが「人工生命を表現」するのではなく、「人工生命を創る」ということです。例えば、モノをつかんだり、重たいモノを運んだり、多くの人がロボットの開発をしています。一方でロボットやアンドロイドが歌ったり踊ったり、アートすることがあってもいいわけで、その時に必要な要素は、モノを持ったり運んだりするのとは全く異なる技術が求められ、それは生命性に結びつくものと考えています。

編集部

生命性にむすびつくとは、どのようなものでしょうか。

池上氏

一般に工場などで働くロボットは、大量生産されてシステムも一括でコピーできるものが開発されます。それぞれの固体に個性や個別性は求められません。しかし、アートにおいて人間は個性や個別性が重要です。例えば、あの人が演じるから見たい、あの人のオペラが聴きたいと思って劇場に足を運びます。オペラ歌手からすると喉や体調の調子が良い日もあれば、そうでない日もあり、いつも違っていることが、人の個性や個別性のひとつとも言えます。私達はオルタでそれを作りたいと思っています。

オルタ3に初搭載の「ALIFE Engine」とは何か

編集部

今回のオルタ3には「ALIFE Engine」が初搭載されています。これはどういうもので、オルタ2とはどのように違うのでしょうか。

池上氏

オルタ、オルタ2と同様のシステムは搭載してきました。しかし、それまでは初めての試みの連続であり、土井(樹)先生と試行錯誤しながら開発してきました。その技術を改めて精緻化して、モジュール化したものが「ALIFE Engine」です。モジュール化したために「Alife Engine」はいろいろなシステムに搭載できるものになっています。

編集部

なるほど。オルタ専用のシステムから、モジュール化によって汎用性を高め、いろいろなシステムに組み込んだり連携できるようになった、ということですね。では「ALIFE Engine」とは、どのようなものなのでしょうか。

池上氏

例えば、同じ周期で振動したり、メトロノームのように正確にリズムを刻んでいるときに、外から何か刺激やノイズや信号が入ると途端にカオス的になるようなしくみです。

STDP(Spike-timing dependent synaptic plasticity)というしくみを使い、数100個の神経細胞がシナプスで繋がっていて、それぞれの神経細胞が発火する順序や相互作用によって伝わる信号が増強したり減退する、それが自律的に構造化されていくメカニズムをひとつのモジュールとして構築したものです。神経細胞が入っている指の動きに活用した場合、それぞれの指が動いていく上で、だんだんパターンと行動ができていくものになっています。

編集部

その神経細胞、ニューロンひとつひとつには何か意味を与えているのですか?

池上氏

ニューロンひとつひとつには意味は与えていません。むしろ繋がり方とネットワークによって意味が生まれます。

編集部

それは、人間のニューロンに近いものなのですね?

池上氏

はい。神経細胞のしくみはまだ完全に解明されたわけではありませんが、現時点で知られている限り、人間の神経細胞に使われているしくみと同様のものです。

編集部

オルタ3では「ALIFE Engine」を搭載することで、具体的にはどのような違い、新しい感覚が生まれるのでしょうか。

池上氏

一般に、指揮者は人間がやるから指揮が成り立つと考えられています。メトロノームに合わせて演奏するだけなら指揮者がいる意味がありません。指揮者を見ればそれが人間であり、生命を持ったものであるからこそ演奏者の心を動かします。聴衆にとってもそうかもしれません。そのために指揮者には生命が必要で、オルタ3は「揺らぎ」を作ることによって、生命を感じる存在になっている、ということです。

コンピュータと人間の会話、特に音声認識にとって、人間が発する言葉の「揺らぎ」は面倒な課題でしかない。しかし、アートや人工生命においては「揺らぎ」が人間らしさや生命感に繋がる、という。同じ「揺らぎ」でも視点やアプローチが異なると、大きく異なることを実感する。

すべてのものに生命性をインストールしたい

編集部

「ALIFE Engine」は、どのような分野で活用が拡がると考えていますか?

池上氏

「オルタナティヴ・マシン」という会社を立ち上げました。2017年です。その使命とはすべてのものに生命性をインストールしよう、ということを目標としています。例えば、クルマのような乗り物とかテレビ、文房具、ネットのSNSとか。同じ回答しかしないチャットボットは面白くありませんし、いつも使っている文房具でも、たまに少し動いてみたりすると生命性を感じて面白いじゃないですか。

「科学技術は進めば進むほど生命化していく」というのが私の考えで、いずれいろいろなものに生命的な要素が必要となり、生命性が入ったものを使うことで日常生活が少しずつ変わっていく、そこには「ALIFE Engine」のような技術が必要になると考えています。

編集部

真っ先に思い浮かべるのが、その日の気分によって回答を変える音声AIエージェントやチャットボットですね。

池上氏

いつもと違う返答をするチャットボットも既にありますが、現状のプログラムの多くは、いわばサイコロを振って出たランダムのシナリオの答えを返すというしくみがほとんどです。しかし、「ALIFE Engine」が乗ったシステムであれば、新しいコミュニケーションが生まれるきっかけになるかもしれないし、人がそのシステムと話したり、交流することで人間のクリエイティビティが上がるのではないか、と考えています。

編集部

よくわかりました。最後に「ALIFE Engineとオルタ」に関しての今後の展開や可能性について教えてください。

池上氏

オルタで情動的なものを生成するメカニズムを研究していきます。

生命的なものを作るには、作られたアルゴリズムをロボットに入れて動かすというだけではなく、「心や意識は伝染する」ということに注目して、今後はそれを伝え合うしくみが必要だと思っています。オルタで言えば、人が近くに来たり、演奏者と意識が繋がることによって生命性が生まれるのではないか、ということです。

赤ちゃんには元々は心がないと仮定した場合、お母さんや周りの人たちと接することによって心が生まれて養われていきます。同じようにオルタも人と生活したり演奏などをすることによって、心が生まれ、育まれるのではないか、それが「ALIFE」研究の上でも新しい方向性を示していると考えています。

編集部

生命感はプログラミングできないもの、という意味でしょうか。

池上氏

いいえ、今までも多くの人がプログラミングをやってきたと思いますが、それをベースに「ALIFE Engine」のように心を寄せ合わせたり、共鳴したり、人との相互作用性を取り込んだ人工生命研究が拡がっていくと思っています。

次回は、大阪大学の小川浩平氏にインタビュー。オルタ2からオルタ3へ進化した点、アンドロイドオペラの先にある、VRとの関連性や、人と人を繋ぐ新しいコミュニケーションへの挑戦について聞く。

「【アンドロイドオペラ特集(2)】オルタ3が「世界で最も想像力を喚起する存在」となった理由と最新技術 大阪大学 小川氏インタビュー」

ABOUT THE AUTHOR /

神崎 洋治神崎洋治(こうざきようじ) TRISEC International,Inc.代表 「Pepperの衝撃! パーソナルロボットが変える社会とビジネス」(日経BP社)や「人工知能がよ~くわかる本」(秀和システム)の著者。 デジタルカメラ、ロボット、AI、インターネット、セキュリティなどに詳しいテクニカルライター兼コンサルタント。教員免許所有。PC周辺機器メーカーで商品企画、広告、販促、イベント等の責任者を担当。インターネット黎明期に独立してシリコンバレーに渡米。アスキー特派員として海外のベンチャー企業や新製品、各種イベントを取材。日経パソコンや日経ベストPC、月刊アスキー等で連載を執筆したほか、新聞等にも数多く寄稿。IT関連の著書多数(アマゾンの著者ページ)。