「人間は自分が見たいように見ようとする意識がある。オルタ3には、見たいように見るためのトリックがたくさん仕込まれている」(大阪大学 小川浩平氏)

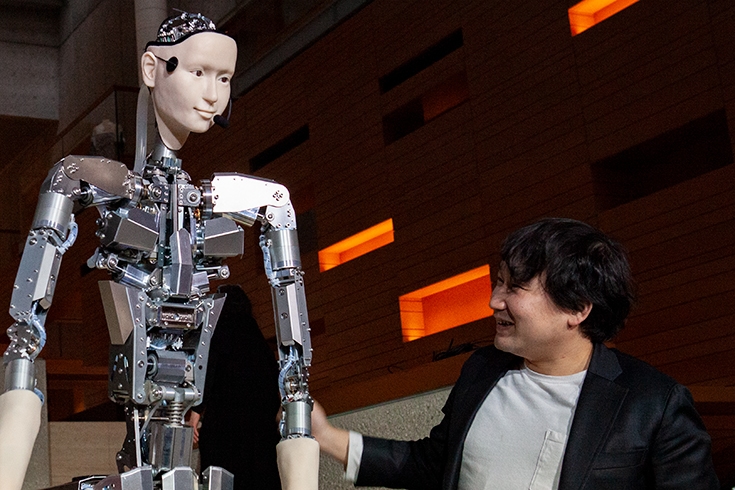

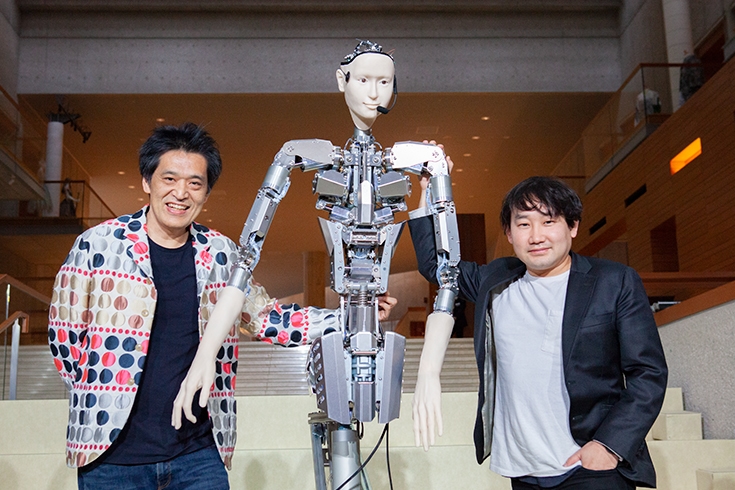

新しくなったアンドロイド「オルタ3」が、新国立劇場の大階段でオーケストラを指揮した。昨年の夏に日本で初公開されたオルタ2と比べて、その動きは洗練され、ダイナミックな躍動感を感じた。それにはオルタ2から多くの改善を施し、新しい「オルタ」の姿があった。オルタ3はどのように進化したのか?

そして、小川氏は語る。「オルタは日常にあって非現実的な存在。ある仮説に基づいて、人と人を繋ぐことをやってみたい」

前回の東京大学 池上教授のインタビューに続き、今回は小川氏に直撃し、アンドロイド・オペラとオルタ3の深層に迫りたい。

見たいように見られるトリック

編集部

オルタ3はオルタ2に比べてどのように変わりましたか

小川氏

私達は今まで、テレノイドやオルタの開発を通して「人間のさまざまな要素を削ぎ落として見た目をニュートラルにしていくと、それを見た人の想像を喚起して存在感が上がる」という仮説を追求してきました。

オルタ2まではその観点でやってきましたが、ここでもうひとつの観点が加わりました。想像力で補完することに加えて「人間は自分が見たいように見ようとする」意識があるということです。例えば、オルタ3の場合、「オルタは男性だ」と見て感じた人は、オルタのいかつい肩をフォルムや、上下運動の激しさや力強さを見て、また、「オルタは女性だ」と感じた人はオルタの繊細な指の動きや顔を見てそう感じます。そこでオルタ3には「見たいように見られるトリック」がたくさん入っています。

編集部

テレノイドでとった手法とは異なるのでしょうか

小川氏

テレノイドでは「見る人に想像の余地を残すことが大切」というところまでだったのが、オルタ3では「見る人が見たいように見させることができる」という点で一歩前進したと言えます。男性として見たいと思った人のために男性らしい部分を、女性として見ようと思った人のために女性に見える部分を作る、そういうことですね。

オルタ3 ハードウェアに見る3つの進化

編集部

男性らしさと女性らしさの両面を意図してデザインに盛り込んでいるんですね。その点が表現力としては大きく貢献している。ところでハードウェア面ではどのような進化があったのでしょう。

小川氏

3つの大きな改良があります。まず両目にカメラが搭載されています。今回のオペラでは使用していませんが、ステレオグラムで見ることが可能です。従来の技術では義眼の中にカメラを埋め込むと視界が歪んだり霞んでしまい、視認性が悪いため断念してきました。しかし、オルタ3では大きく改善したので、顔認識が可能なレベルでカメラ技術を搭載できました。今後は、ほかのセンサーに頼らずに人が近付いたことを検知し、どんな表情をしているのか、何を感じているのかなど、外界との相互作用でリアクティブに動作することができる可能性があります。

次にスピーカーです。従来はオルタの周囲に設置した外付けスピーカーから発声していました。オルタ3では、スピーカーのドライバーを背中に搭載し、そこからチューブを使って人間と同じように口の中から発声するしくみ、トーキングモジュレータを導入しました。オルタが動いたり身体の向きを変えると、人間の発声と同様にトーキングモジュレータからの声が揺らぎます。身体の動きと随伴的に揺らぐので、とても自然の発声に近い効果を生みます。

編集部

聞く人間は生命感が増して感じられますね。3つめはなんでしょうか

小川氏

オルタ1とオルタ2は、創造力と存在感を研究するために開発したもので、オペラをやることを想定したものではありませんでした。池上先生との共同研究を通して発展していくうち、渋谷慶一郎さんと一緒に、昨年オルタ2でオペラをやることになりました。しかし、もともとオペラを想定してなかったので仕様や能力としては無理して対応してきた面があります。昨年のオルタ2はどちらか言えば動きがフワフワとして、音楽に乗っかっているような感覚を得た人もいると思います。

オルタ3の開発が決まったとき、オペラもやることが前提となったので、そのために必要なボディ剛性を強化し、アクチュエータ(関節)のバルブの数を増やしてトルク(出力)を2倍程度上げました。エアアクチュエータ(空圧式)を用いていますが、出力を上げることでより激しい動きにも対応し、動きを止めたいときにピタッと、オーバーシュートなく止めることができるようになっています。

編集部

空圧式らしい揺らぎや柔らかさを表現できるのと同時に、急に動いたりピタッと止める堅さも実現したということですね。オルタ3を今後見る機会がある人はそのあたりに注視して見てもらうと進化の度合いがわかりますね。

小川氏

はい。表現力という意味では、オルタ2では表現することが難しかった、指の繊細でしなやかな動きが表現できるようになりました。

見たいように見てもらえるトリックが仕込まれていること、出力が上がって動きがダイナミックに、表現力が今までよりも大きく増しているところをご覧になって欲しいと思います。50kg以上ある体重を支えながら、あのスピードでぐるぐる回るところも、今までの空圧式アンドロイドでは考えられない進化だと思っています。

その先にある「オルタ」と「VR」「コミュニケーション」の関係性

編集部

今後の展開についてですが、オルタ3はアンドロイドオペラ「Scary Beauty」を中心に活動していくことになるのでしょうか

小川氏

Scary Beautyは研究の実証の場として、とても重要な活動ですが、私の研究の上では、オルタ3はオペラだけではなく、「VR」(Virtual Reality)の概念を押し拡げる可能性を感じています。

編集部

その点をとてもお聞きしたかったのですが、発表会でもミクシィの木村社長は「人類のコミュニケーションを根元から変える」と言い、石黒先生は「VRが現実に非現実を体験するのに対して、オルタは日常に非現実的を持ち込んで人を繋ぐコミュニケーション」という発言がありました。オルタとVR、コミュニケーションの関係性とはどういうことでしょうか。

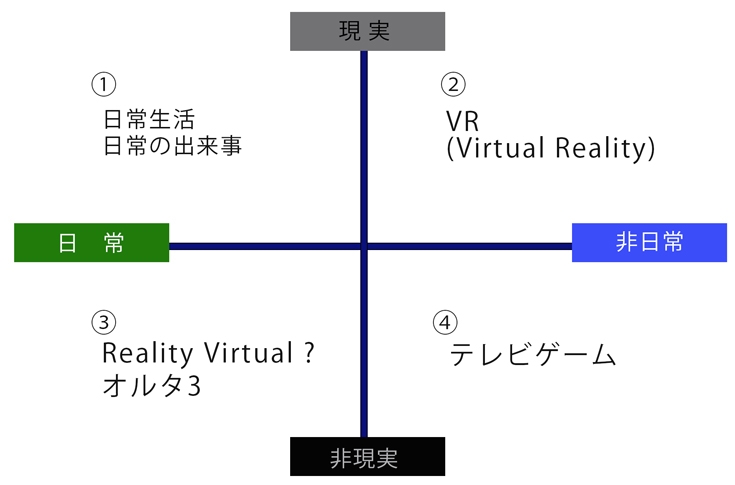

小川氏は、現実と非現実、日常と非日常を四象限で分けた図でこれを説明する。

小川氏

現実は現実的に起こっていること、日常は日常の生活や体験のことです。現実で日常(1)なのが人々の一般の日常生活を示します。非現実で非日常(4)なのが、例えば「ドラゴンクエスト」など、体験したことのない世界でのTVゲームがここです。

現実だけど非日常(2)、これが「VR」だと思います。現実にありうる世界であるものの自分たちにとっては非日常の世界を体験することができます。例えばカーレースやハングライダーで大空を飛ぶ体験とか。そのとき人間はその世界を実体験として感じるために、自分のイマジネーションを高めて、例えば「私は今、F1ドライバーだ」と思い込む必要があります。このイマジネーションに楽しさを感じるのだと思います。

残りの、日常だけど非現実(3)に該当するのが「オルタ3」です。(2)がVirtual(非日常) Reality(現実)だとしたら、(3)はReality(日常) Virtual(非現実)かもしれません。

編集部

なるほど、「VRが現実に非現実を体験するのに対して、オルタは日常に非現実的を持ち込む」とはそういう意味ですね。

小川氏

はい。「Scary Beauty」に当てはめると、人間が指揮をしてオペラを楽しむというのは(オペラを見ない人には日常ではないかもしれませんが)現実的な日常です。それなのに、指揮者がアンドロイドというところに非現実感があり、なぜアンドロイドが指揮をするのか、それにどんな意味があるのか、と聴衆のイマジネーションは高まります。それによって没入感も強まるとともに、聴衆ひとりひとりが自分の想像したい通りにそれを理解していく。聴衆ひとりひとりにカスタマイズされた異なる理解が、個人にとって最適な体験になるのではないか・・。そう考えています。

編集部

「コミュニケーションを根元から変える」とはどういうことでしょうか

小川氏

この仮説に基づいて、ミクシィさんとは人と人を繋ぐことをやってみたい。アンドロイドがいることによって、人と人がつながり、コミュニケーションの根元が変わっていく世界です。実は今日の「Scary Beauty」でも実はそれが起こっています。オーケストラ奏者にとって、アンドロイドが指揮していることは非現実的な出来事です。「この状況でもうまくやり遂げなければならない」という共通の意識の中で、人間が指揮しているよりも連帯感をより強く感じている、そんな特殊な空間が生まれていたように思います。

そしてもし、これがオーケストラでなく一般の人たちで、持っているものが楽器ではなくスマートフォンだったら。特殊な空間で特異な、新しいコミュニケーション体験が起こるのではないでしょうか。

オルタの挑戦は続く。人工生命研究と、日常にある非現実感の探求、その未来を想像すると、わくわく感が止まらない。

今後の展開に期待したい。

ABOUT THE AUTHOR /

神崎 洋治神崎洋治(こうざきようじ) TRISEC International,Inc.代表 「Pepperの衝撃! パーソナルロボットが変える社会とビジネス」(日経BP社)や「人工知能がよ~くわかる本」(秀和システム)の著者。 デジタルカメラ、ロボット、AI、インターネット、セキュリティなどに詳しいテクニカルライター兼コンサルタント。教員免許所有。PC周辺機器メーカーで商品企画、広告、販促、イベント等の責任者を担当。インターネット黎明期に独立してシリコンバレーに渡米。アスキー特派員として海外のベンチャー企業や新製品、各種イベントを取材。日経パソコンや日経ベストPC、月刊アスキー等で連載を執筆したほか、新聞等にも数多く寄稿。IT関連の著書多数(アマゾンの著者ページ)。