アバターロボットとサイボーグの現状と未来「国際サイボーグ倫理委員会」(GCEC)キックオフイベント

「国際サイボーグ倫理委員会」(GCEC;ジーセック)のキックオフイベントが4月11日にオンラインで開催された。オンラインではZoomを利用し、視聴者はZoomにログインして参加した(無料)。新型コロナ対策の関係で、登壇者も在宅(会社)からアクセスした。また、その様子はYouTubeでもライブ公開が行われた。

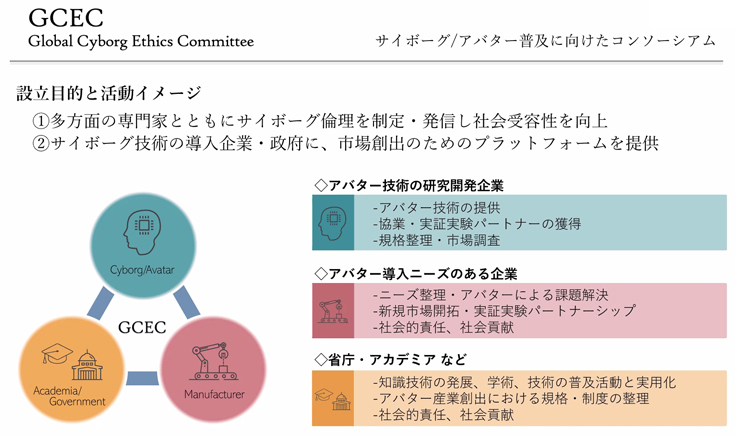

冒頭、メルティンMMIの粕谷氏から「GCEC」の設立目的と活動イメージの説明があった。サイボーグ技術の市場創出に向けて、プラットフォームの整備と提供を行うとともに、倫理面でも有識者間で議論していく場にしたい考えだ。「アバター技術を持っている企業」と「アバターを欲している(ニーズを持っている)企業」「省庁やアカデミアなど」が参加し、技術や知見の共有や社会貢献について検討していくとみられる。

今後、サイボーグ技術は社会に実装化されていくことが予想されるが、それにはまだまだ技術的な課題も多いため、そのステップとして、人が遠隔から操作する「アバターロボット」(テレイグジスタンス)の実用化が進められている。

GCECは、サイボーグ技術について様々な分野の有識者を招き、今後、サイボーグやアバターロボットやそれらに関する要素技術がもたらす、文化的・倫理的な変化について議論する目的で創設された。例えば、社会受容度の向上やサイボーグ技術の実用化など、普及活動に取り組んでいく。

アバター社会の実現に向けて

第一部「アバター社会の実現に向けて -創業の経緯と開発の今」ではアバターロボット(分身ロボット)で最先端を行くベンチャー企業3社から代表してメルティンMMIの粕谷氏、Mira Roboticsの松井氏、オリィ研究所の吉藤氏が参加、Shiftalの岩佐氏がモデレートした。内容は主に、「アバターロボット」の現状とこれからの未来についてプレゼンテーションやトーク・ディスカッションが行われた。

更に第二部では、もう少し先の未来、「サイボーグ」が実現して社会実装される将来についてのトークセッションが設けられた。

サイボーグと言えば、身体の一部を機械化して拡張したり、人間とともに暮らす人型ロボットを想像するだろう。そのものズバリのタイトルを持ったSF作品をあげれば、石ノ森章太郎氏の名作マンガ「サイボーグ009」がある。空を飛んだり、炎を吹いたり、身体中に武器を仕込んだり、高速に動いたり、と、人間の能力を拡張したサイボーグたちが登場する。

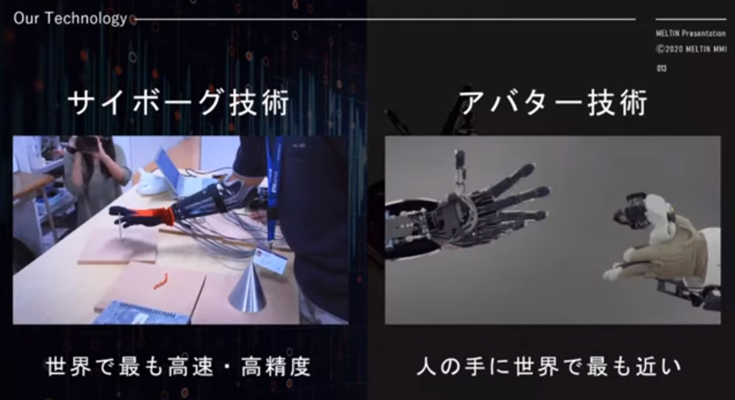

メルティンはサイボーグ技術にワイヤー構造を採用。人間の筋に近い動きを実現する。

手が3本あったらいいのに

学術研究としてのサイボーグは、その印象の通り、身体の一部を機械化することで人間の機能を拡張しようというものだ。この日もメルティンが研究しているもののひとつが講演の中で紹介されたが、それは3本目の腕を用いてはんだ付けをする動画だった。3本目の腕の操作は顔の動きを読み取るセンターで行う。「3本目の手があったら便利なのに」と感じたことがある人には特に、わかりやすい機能拡張の例になるだろう。

■3rd arm test

腕を失った人がサイボーグ・ハンドでモノを掴む

また、失ってしまった機能を補完(支援)するという分野でもサイボーグ技術が期待されている。特に介護やリハビリ分野では望まれている。例えば、事故や病気などで脚の機能を失ってしまった人が、ロボットによってその機能を取り戻す、というのもそのひとつだ。

下の動画は事故で右腕を失った人が、メルティンのサイボーグ技術でモノを掴んだり移動する動きを紹介したもの。人体の動きは脳からの生体信号によって行われるが、脊髄等の損傷によって生体信号が四肢等に届かなかったり、腕自体を失っていても、生体信号をサイボーグの代替機器に送信することで動作する。

粕谷氏は「サイボーグ技術で身体を拡張することによって身体的な制限がなくなれば、人間の可能性は無限大」と語った。また「現時点の技術では、自律性を持ったロボットが人間の代わりになることはまだできない。サイボーグ技術実現の足がかりとしてアバター産業がある。アバターは遠隔地で誰かが操作するものだが、コントローラのようなリモコン操作ではなく、遠隔地にいる人の動きに合わせてアバターが動作する機構が重要」「遠隔操作なのでインターネットさえあれば離れた場所からでも操作できる。熟練技術を習得した人がどこにいても現場で活躍できる可能性が拡がる」とした。

宇宙空間でアバターが作業

既に「危険な場所での作業や、作業自体が危険なことを、アバターロボットを安全な場所から遠隔操縦するニーズがある」と続けた。

分かりやすい例が宇宙空間での作業だ。専用のスーツを着用して作業する人間にとって危険な環境だ。その作業をアバターロボットができるようになれば、操縦者は安全な場所で操作できる。Jaxaとともに研究が進められている。

■宇宙空間でのアバターロボットの可能性(AVATAR Xの取組とイメージ動画)

実用化(社会実装)を急ぐメルティンは先日、アバターロボット実証試験機「MELTANT-β」(メルタント・ベータ)を建設現場に導入し、実験を進めることを発表している。

■ MELTANT-β, the avatar robot for field-testing

粕谷氏は「新しい技術を社会実装するには新しい産業を作っていくことが重要。アバターロボット業界として多くの企業が協力してサステナブルな社会を作っていきたい」と語った。更に「ドローンが注目されたとき、飛ばすべきではないところを飛ばしてしまうなど問題視された。そうなればいろいろな規制がかかって全体的に自由な開発や社会利用が阻害されてしまう。サイボーグも新しい技術なので、同じ轍を踏まないように、利用する上での課題を出し合い、やってはいけないことを自主的に規制するなど、業界と関連する有識者たちで話し合わなければならない」と続け、GCECを発足した理由を語った。

アバター社会の実現に向けて

第一部に登壇した3社は「アバターやサイボーク技術で社会課題を解決する」という共通のビジョンを持っている。ただ、アプローチはそれぞれぞれ異なる。

警備・清掃・点検業務から社会実装を目指す

人手不足と高齢化は国をあげて早急に取り組む必要がある社会問題。アバターロボットによって、身体に障がいがあったり、高齢者など、様々な理由で働くことがままならない人でも遠隔から操作するロボットで仕事に参加したり社会貢献ができる社会を作っていきたい、とする。

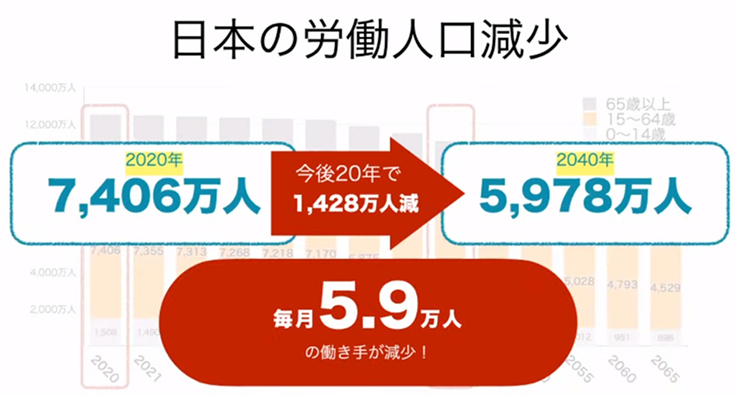

Mira Roboticsの松井氏は「2020年以降、毎月約6万人のペースで働き手が減っていく。ビルメンテナンスを含むサービス業は既に深刻な人手不足の状況。アバターによって解決していきたい」「清掃や点検といった作業はスタッフを募集してもなかなか集まらないが、アバター操縦士として募集すると人が集まりやすいという効果も期待できる」と語った。

Mira Roboticsが開発している「ugo」(ユーゴー)は、汎用型のロボット。既に警備や掃除、点検業務を支援するアバターとして実証実験がはじまっている。

2本のアームを持ち、人間が普段作業している腕を使った軽作業ができることが特徴。言い換えれば、アバター向けに環境を整えなくても、人間の作業をそのまま代替できることが多い。警備や掃除といったビルメンテナンスなどの作業ではエレベータを使ってフロアを移動することが要求されるが、人間と同様にボタン操作でエレベータを呼んで乗降することができる。

自律性と遠隔操作のハイブリッド性も重要だ。遠隔操作で移動できる能力を持ちながら、LiDAR(レーザーセンサー)などのセンサー類を足元に装備し、周囲のモノや人にぶつからないよう安全管理の自律性を持たせている。

移動や作業はAIが学習し、遠隔操作の作業を自体をAIが学習することができる。遠隔と自律のハイブリットはここでも活かされる。

既に実証実験が行われていて、ugoがトイレ掃除を行う様子が動画で紹介された。作業によって手にするモップを交換しながら遠隔からトイレ掃除を行う。この作業も繰り返すうちにAIが学習し、やがては自動でできるようになるという。

■トイレ掃除の公開実験の様子(4倍速再生)

重度の障がいがあっても社会参加できるカフェ

オリィ研究所と言えば、ロボスタの読者には「分身ロボットカフェ DAWN」でおなじみだろう。分身ロボットが接客するカフェだ。最大の特徴はロボットを操作している人が、ALSなどの難病や重度障がいで外出困難な方たちということ。外で仕事をすることが困難と思われていた人たちがアバターで社会参加する、ということで注目を集めている。

登壇した吉藤氏は、自身が健康面で弱く、学生時代の引きこもり経験などから、「自分がやりたいのにできない障がいを超えたい」「移動・会話・役割 の障がいを取り払いたい」という視点から、アバターの活用による社会貢献を実践している。

全身が動かせないALS患者がアバターを操作するために、視線入力の技術も開発している。これは視線の動きによって、アバターを操作するだけでなく、あたかも健常者がキーボードを操作するように、視線で文字を選択し、機械による発話で会話したり、絵を描くことも実現している。

障がいを乗り越えるためのアバターは独特のアプローチから生まれた。やりたいことを実現するための機能拡張とは異なり「障がいがあってできない、というのは精神的にただただつらい。自分でできないこともつらいし、だれかに介助してもらうのも申し訳ないと感じてつらい」(吉藤氏)と語る。また、健常者にも実感しやすい例も続けた。「仕事で言えば、売上が毎年伸びている時は人は誰でも明るい未来を描くことができる(しかし売上が毎年下がっていたらどうだろうか)。身体性も実はそれに似ていて、加齢によって去年できたことができなくなっていることに気づくと、誰でも未来が暗く感じる、絶望的な気持ちにさえなる。そうならないためのツールを作りたい」「アバターを作りたいからこの仕事をしているのではなく、障がいを超えるためのツールがアバターだった」と語った。

アバターロボットの早期の社会実装に向けて

ディスカッションの中では、モデレーターの岩佐氏は自分が興味を最も感じている技術は「エッジ処理」だとした。エッジ処理はクラウド処理に対するワードとしてよく用いられる。スマートフォンを例にして言えば、クラウドにアクセスしてデータを取得し、スマートフォン側のアプリがグラフや表にして見やすく表示する、といった処理の分散や分担を行うこと。岩佐氏は遠隔やクラウドからの指示と、アバター側の自律性が補完し合うことで劇的な進化を期待する。

新型コロナ対策としてテレワークへの注目が急速に進む中、「OriHimeの問合わせや引き合いが増えている」(吉藤氏)という。感染症によって人々の対面での接触を避けることが推奨されるという、今はいわば非常事態の渦中にあるが、それによって改めてアバターやロボットの活用方法やユースケースを見直す機会が来ている。

ABOUT THE AUTHOR /

神崎 洋治神崎洋治(こうざきようじ) TRISEC International,Inc.代表 「Pepperの衝撃! パーソナルロボットが変える社会とビジネス」(日経BP社)や「人工知能がよ~くわかる本」(秀和システム)の著者。 デジタルカメラ、ロボット、AI、インターネット、セキュリティなどに詳しいテクニカルライター兼コンサルタント。教員免許所有。PC周辺機器メーカーで商品企画、広告、販促、イベント等の責任者を担当。インターネット黎明期に独立してシリコンバレーに渡米。アスキー特派員として海外のベンチャー企業や新製品、各種イベントを取材。日経パソコンや日経ベストPC、月刊アスキー等で連載を執筆したほか、新聞等にも数多く寄稿。IT関連の著書多数(アマゾンの著者ページ)。