ロボットブームの終焉? いや、コミュニケーションロボットは日本独自の文化として進化する。

久しぶりに明るいニュースが舞い込んできた。12月18日午前10時にいよいよGROOVE Xの新しいコミュニケーションロボット「LOVOT」が発表される。Pepper関連の様々なニュースやMIT発のロボットJiboの会社清算など、最近はポジティブな話題がなかったコミュニケーションロボットの中で、希望の光となれるか、要注目のプロダクトだ。

コミュニケーションロボット界のホープその名も「LOVOT」

ざっとおさらいしておくと、LOVOTはPepperの開発で中心的な役割を担った林要氏が創業した、ロボットベンチャー「GROOVE X」が約3年の歳月をかけて開発しているコミュニケーションロボット。投資家やVCなどから80億円以上の資金を調達、日本の新産業として育てていくとし、将来的には「ドラえもんのようなもの」になることを目指している。掃除ロボットのような何かに特化した機能や、スマートスピーカーのような実用性を持つわけではなく、そばにいるだけで心が温まるような感情的体験価値を提供する。ロボットがいることで日々の暮らしにどんな変化が起こるのか、今から発表が待ち遠しい限りだ。

さて、前置きが長くなったが、そもそも日本のコミュニケーションロボットというカテゴリー自体が世界から見るとユニークなもので、日本独自の文化と言えるはずだ。ロボットと一緒に暮らすことを夢見て、ロボットという無機物に愛情を注ぐ、その感情は一体どこからきているのだろうか。今だからこそ、改めて日本でのコミュニケーションロボットの軌跡を辿り、今後の展望について考えてみたいと思う。

コミュニケーションロボットが日本で愛される3つの理由

「ウチのロビ、冬は寒いのであったかい格好させているんです。」これは筆者がデアゴスティーニ社勤務時代に実際にロビのオーナーの方から聞いた言葉だ。ロビというコミュニケーションロボットをただのロボットと捉えていたとしたらまず出てこないだろう。生真面目なメーカー担当者なら、「いや、ロボットなので寒いとかありませんし、服を着せると稼動部に挟まる危険性があるので避けてください」と返事したのだろうか。ここで言いたいのは、このロビオーナーさんはすでに、ロビをロボットとして捉えておらず、自分の家族に近しい存在として想ってくれていたということだ。

こんなにもコミュニケーションロボットが愛される理由は、大きく分けて3つに分類されるのではと考えている。一つ目は漫画やアニメの影響に起因する、文化的側面。二つ目は、日本という国を形成している宗教的価値観。そして最後は、かつてテクノロジー大国と呼ばれ、日本の根幹を支えていた、ハードウェアを中心とした技術的要素だ。一つ一つを簡単に整理していきたいと思う。

1.文化的影響

1970年代から1980年代にかけて、経済的にも安定して成長していた時代に、子供たちの娯楽の中心だったのはアニメや漫画であり、多数の歴史的ロボットアニメが制作された。マジンガーZ(1972)やゲッターロボ(1974)などの戦うロボット。鉄腕アトム(1963, 1980)のような少年型ロボットがヒーローとなる作品。そして、今でも続く不朽の名作ドラえもん(1973, 1979, 2005)。その他にも多くのロボット作品がテレビの前の子供達へ夢と希望と「想像力」を与えていた。

アニメの中で、多くのロボットは人間の感情を持ち、人間のように振る舞い、人と絆を育み、人と当たり前のように暮らしている日常が描かれている。漫画やアニメのクリエイターはビジョナリーでもある。頭の中に思い描いた想像・空想の未来を漫画やアニメといったメディアに落とし込み共有する。それを見た子供たちは、「ありそうでありえない」絶妙のバランスで描かれた未来の世界に憧れ、それを実現したいと考え、また新たな世代のクリエイターが生まれる。そんなロボットの英才教育を受けて育ったクリエイターの代表的な存在として高橋智隆氏がいる。

有名な話だが、高橋氏は幼少期に鉄腕アトムを見て自分の手でロボットを作りたいと考えたと語っている。そして、高橋氏の作品のほとんどがアニメの世界から飛び出してきたような風貌をしており、70年代にはアニメの中でしか起こりえなかったロボット体験が、現代のテクノロジーを用いて現実のものとなった。今度はきっと、高橋氏のロボットに触れた子供達が未来のロボット体験をアップデートしていくことだろう。

2.宗教的影響

日本は擬人化大国と言われている。古来よりアニミズム的思想、つまり「森羅万象全てに魂が宿る」や「八百万の神」という考え方が定着している。例えば、山自体が神であるという「山岳信仰」や、その土地で起こった様々な事象などを「妖怪」として神話化することなども、一種の擬人化と言える。歴史的に見れば最初期の擬人化は平安時代に描かれた絵巻物、「鳥獣戯画」と言われている。動物たちが人間のように振る舞う姿はまさに日本人の想像力の賜物だ。

古来より続く擬人化のテクニックを駆使すれば、ロボットに「命を授ける」ことなど日本人にとっては自然の流れであり、それ自体が人々の暮らしをより豊かにすることを我々は知っているのだ。例えば、ロボット掃除機ルンバ。人型でもなく、コミュニケーションに主眼をおいたロボットでもないが、日本では名前をつけてまるでペットのように可愛がる人が大勢いる。

これは、ルンバが掃除している様子を見るだけで、そこから「健気」「一生懸命」などという感情が想起され、親しみを感じ、頭の中で勝手に命を創造していると言える。対して、海外ではロボットは、「人間が作った道具」という考え方が基本だ。そもそもロボットの語源がチェコ語の「強制労働」などからきているということを考えると、人とロボットの距離感をより理解しやすいかもしれない。ロボットという存在は、欧米では「ツール」として実用的な使われ方をされるのが前提で、日本では「パートナー」として実用的でなくとも、感情的価値が重視されていると言えるだろう。

3.テクノロジーの影響

ここまでは文化的・宗教的価値観から、コミュニケーションロボットが日本で愛される理由をまとめてきたが、それを支えるテクノロジーの進化も間違いなくロボットの発展を支えてきた要因だろう。ご存知のとおり、日本は本格的なインターネット期が到来する以前は、世界でもトップのテクノロジー大国だった。しかも主軸となるのは、自動車や家電を中心とするハードウェア産業。そこで培ったノウハウや知識を、長年の「国民的な夢」だったロボットの開発に捧げる人々が続々と現れ、様々なロボットを完成させていったのだ。

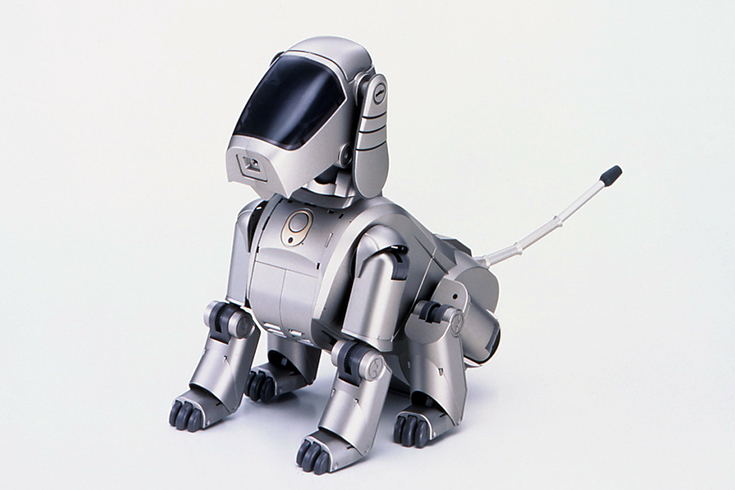

その最たる例が、ソニーの初代AIBOである。他国の追随を許さないレベルでハードウェア技術とソフトウェア技術を融合させ、実用性のないエンターテイメントロボットを生み出した。そして、AIBOを驚きと喜び声を持って受けいれたマーケット。コミュニケーションロボットは、その全ての要素が噛み合って、実現できた夢のプロダクトと言えるだろう。

コミュニーケーションロボットの軌跡

日本で初めて広く知られたコミュニケーションロボットはなんだろうか? コミュニケーションロボットの定義自体が今でも曖昧な部分が多いが、個人的にはブリキのおもちゃとしてのロボットではないだろうかと考えている。

1950年代から大量生産され、一般家庭の子供たちの遊び道具として定着したが、きっとロボ太郎だとか、ロボ吉だとか固有の愛称を与えられ、子供たちの独り言を延々と聞いていたに違いない。傍目に見ると一方的な語りかけだが、子供たちの頭の中で行われていたのは間違いなくロボットとの双方向のコミュニケーションであり、今、世の中に出回っているコミュニケーションロボットと近しい体験になっていたことだろう。ブリキのロボットとのインタラクションはあくまでもユーザーの想像に過ぎないが、その想像がここ数十年の間にテクノロジーで具現化されてきた。そのいくつかを改めて紹介していこうと思う。

初代AIBO(ソニー)

1999年6月、コミュニケーションロボットが新たな時代に突入したその象徴的存在がソニーのAIBOである。AIBOの登場がロボットに興味を持つきっかけとなった人も多数いると思う。その後AIBOは第5世代まで発売され、日本と世界で合計15万台以上の販売実績をあげた。2014年3月にソニーがAIBOのサポートを終了することを発表した際には、AIBOのユーザー同士でまるで臓器提供のようにパーツの交換移植がなされたり、AIBOの合同葬まで行われたりもした。これほどまでに長い期間に渡り、愛され続けたロボットはこれからもなかなか登場するのは難しいのではないかと感じる歴史的なプロダクトであった。

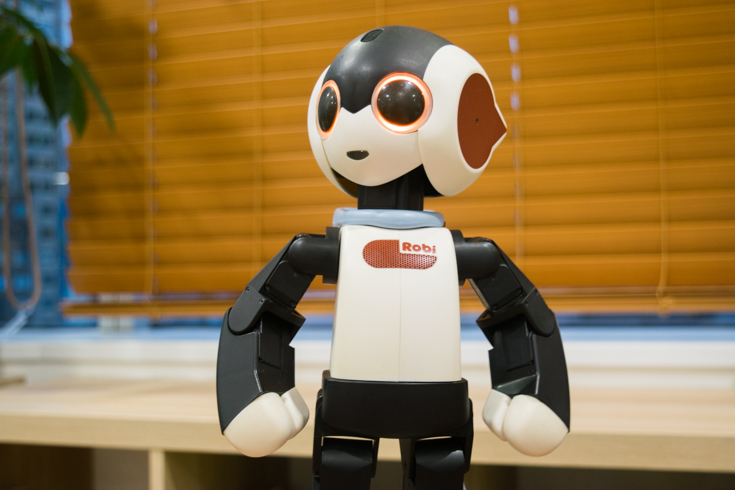

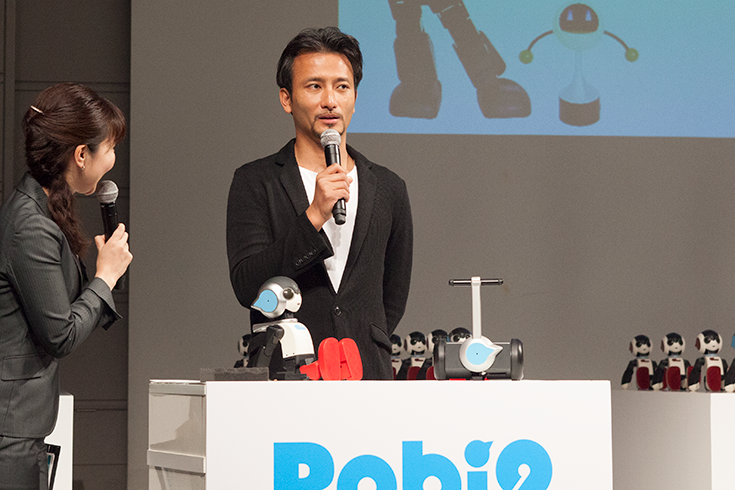

Robi・Robi 2(デアゴスティーニ・ジャパン)

ロボットクリエイター・高橋智隆氏がデザイン、開発したコミュニケーションロボット「Robi」。2013年にデアゴスティーニより発売され、パートワークと呼ばれる週刊で刊行される雑誌に付録としてついてくるパーツを集め、自分でロボットを組み立てるということも話題となった。シリーズ総売り上げで200億円以上、国内外合わせて15万台以上のロビが完成しているということで、二足歩行型ロボットとしては世界で一番売れたロボットでもある。

ロビの成功要因としては、そのデザイン性はもちろんのこと、高額になりやすいロボットプロダクトをパートワークという自然な分割方式にすることで、お試し購入ができるということ、さらに時間をかけて自分の手でロボットを組み立てる体験がロビへの愛着・愛情へと深化していったのだろう。

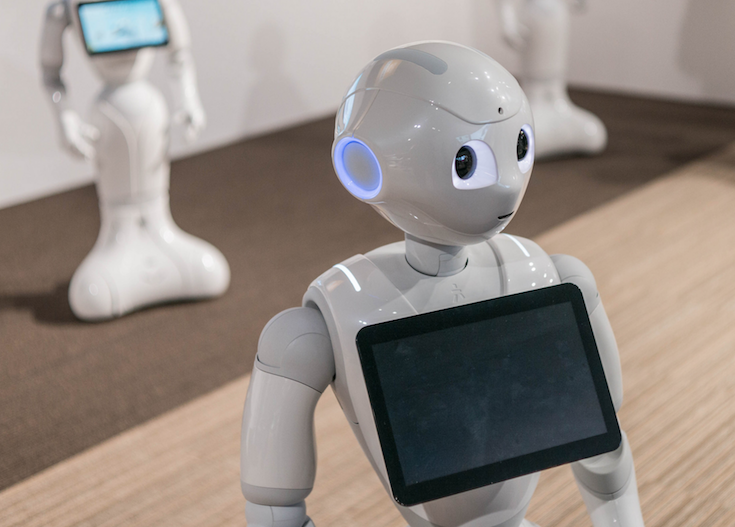

Pepper(ソフトバンクロボティクス)

みなさんご存知、ソフトバンクロボティクスのペッパー。世界初の感情認識パーソナルロボットというキャッチフレーズで2015年に発売。孫正義氏のあのプレゼンテーションは今でも多くの方の脳裏に焼き付いていることだろう。コミュケーションロボットという存在をお茶の間まで広めた代表的なプロダクト。個人的にペッパーの最大の功績は多くのクリエイターやエンジニアの興味をロボットへと向けさせたことにあると考えている。

それまで一般的に発売されていたロボットのほとんどが、小型の卓上サイズ。ペッパーの約121cmという大きなサイズは、その存在だけで「ロボットがこれからどう社会に組み込まれていくのか」を考えるキッカケとなり、店舗接客や観光案内などの業務を中心に、人とのインタラクションに関する沢山の実証実験などが行われてきた。発売後、ハードウェアのアップデートがほとんど行われていないのは残念だが、それを補っても余りある実績を生み出したエポックメイキングなプロダクトであると思う。

Pepper | ロボスタ

その他、ロボホンや新生aiboなど、様々なコミュニケーションロボットが発売されてきたが、一方で多くのコミュニケーションロボットが市場から消えていっているのも事実だ。よく「高額商材になりやすい」や「実用機能が訴求しにくい」ことが課題と言われているが、ロビの開発に携わってきた経験からすると、多くのロボットは「真面目に開発し過ぎている」のではと感じている。できないことはできないと割り切ることも必要だし、全てを具現化できないのであればユーザーの想像力を働かせるための仕掛けをデザインする、「コンテンツの余白」が重要ではないかと考えている。

コミュニケーションロボットは最先端のUX実験場

コミニュケーションロボットは、まさに今、過渡期を迎えている。本稿で挙げたプレイヤー以外に、新たにマーケットにインパクトを与えるプロダクトが登場しない限りは厳しい状況に追い込まれていく可能性が高いだろう。だからこそ、間も無く発表されるLOVOTには大いに期待をしている。GROOVE Xが掲げる「ロボットと人が信頼関係をつくり、生活に潤いと安心を与える存在」になることができれば、コミュニケーションロボットに対する新たな価値が具現化されることになり、マーケットに新たな道筋が作られることだろう。

また、ハイテク玩具の存在も日増しに強くなっていることを忘れてはいけない。一般的には高額なセンサー類を搭載しながらも、スケールメリットを活かすことで低価格で販売。ハードウェア的に見ると、高額なロボットとハイテク玩具の差はどんどん縮まってきているのが現実だ。

「ロボット」だからすごいと言われる時代はとうに終わり、本当の意味でのロボット体験を作っていくことが、ハイテク玩具との差別化を上でも必須となるだろう。コミュニケーションロボットとハイテク玩具の現状の差は、個々人の体験をパーソナライズできるかどうかだ。玩具は基本的に用意されたシナリオの上を走っていくことが一般的だが、ロボットに関して言えば、集めたユーザーのデータを解析してコンテンツに落とし込むことができる。そのコンテンツがいかに押し付けでない、ユーザー目線の自然なコンテンツにできるかで、玩具とは異なるコミュニケーションロボットとして進化していくことができるだろう。ソフトウェアが全盛の時代の今だからこそ、「触ることができる・存在を感じる」ハードウェアの魅力が見直されていくべきだと思う。その代表的なハードウェアプロダクトとしてコミュニケーションロボットにはユーザー体験の最前線を創り続けて欲しいと願っている。

ABOUT THE AUTHOR /

木村 裕人1983年生まれ。カリフォルニア州立大学を卒業後、アップルジャパンを経て、2010年デアゴスティーニ・ジャパン入社。日本で1番売れた二足歩行のコミュニケーションロボット「ロビ」をはじめとするロボティクス事業の責任者を務める。2016年よりバルミューダにて新規事業を担当し、独立。現在はフリーランスとしてハードウェア領域のベンチャー企業を中心に、マーケティング・PR戦略を手がけているほか、ライターとしても活動中。